Wertschöpfungsnetzwerke im Blick

Globalen Fußabdruck in drei Phasen verbessert

Unsicherheiten in Lieferketten sowie Verwerfungen auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten zwingen Unternehmen mit globalen Handelsbeziehungen dazu, ihre Produktions- und Logistiknetzwerke anzupassen oder gar neu auszurichten. Um die vielschichtigen Herausforderungen dabei im Blick zu halten, hilft der folgende Dreistufenplan.

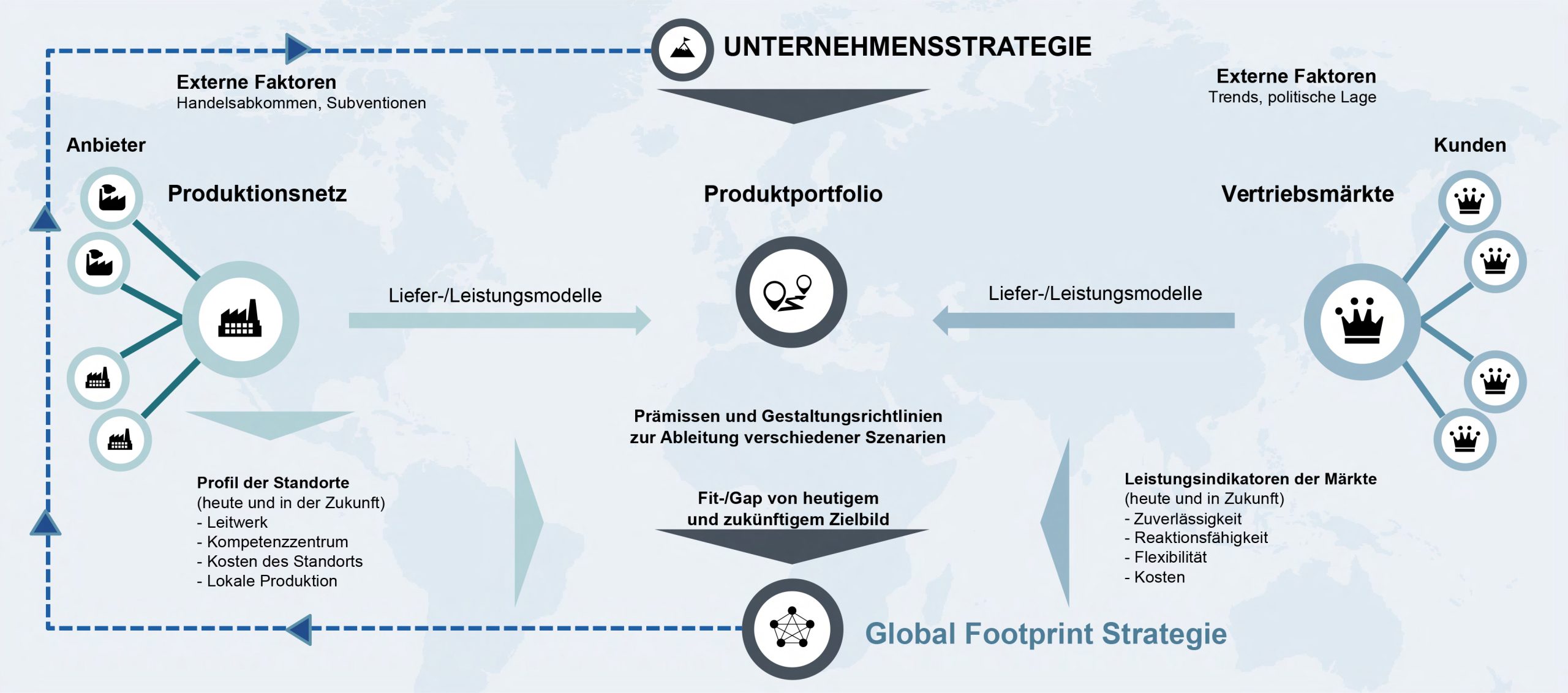

Um den Footprint eines global agierenden Unternehmens bewerten und ausrichten zu können, gilt es, zahlreiche vielschichtige Aspekte im Blick zu halten. Darunter fallen etwa die Unternehmensstrategie, das Produktportfolio, die Vertriebsseite mit Blick auf die Versorgung der Märkte und Kundenstrukturen sowie das Produktions- und Liefernetzwerk. Sozio-ökonomische Trends und die politische Lage spielen ebenfalls eine Rolle. Im Wertschöpfungsnetzwerk bestimmen die Anzahl und strukturelle Vernetzung der einzelnen Werke, die Ausprägung von Kompetenzen und die Verteilung der Wertschöpfung sowie die Standortwahl den globalen Fußabdruck maßgeblich.

Um den Footprint eines global agierenden Unternehmens bewerten und ausrichten zu können, gilt es, zahlreiche vielschichtige Aspekte im Blick zu halten. Darunter fallen etwa die Unternehmensstrategie, das Produktportfolio, die Vertriebsseite mit Blick auf die Versorgung der Märkte und Kundenstrukturen sowie das Produktions- und Liefernetzwerk. Sozio-ökonomische Trends und die politische Lage spielen ebenfalls eine Rolle. Im Wertschöpfungsnetzwerk bestimmen die Anzahl und strukturelle Vernetzung der einzelnen Werke, die Ausprägung von Kompetenzen und die Verteilung der Wertschöpfung sowie die Standortwahl den globalen Fußabdruck maßgeblich.

Hier stellt sich die Frage, welche Rolle die bestehenden Werke und Standorte im Netzwerk haben: Etwa ob es sich um ein Leitwerk mit Dependancen im Ausland handelt oder um ein Satellitenwerk mit marktnahen Montageumfängen? Zudem müssen auch Leistungsindikatoren der Märkte, also Lieferzuverlässigkeit, Servicelevel, Versorgungssicherheit, Flexibilität sowie die Kostensituation betrachtet werden. Die Optimierung eines globalen Netzwerks kann in drei Phasen erfolgen: strategisch, taktisch und operativ.

1. Bereichsanalyse

Nachdem die Unternehmensstrategie evaluiert und das Leitbild abgeleitet oder angepasst wurden, wird in der strategischen Phase das Produktportfolio zusammen mit der Beschaffungsstrategie, der Produktstrategie und Verkaufsstrategie analysiert. Diese müssen mit der Unternehmensstrategie in Einklang gebracht werden und sich als strategische Stoßrichtung in den Bereichen widerspiegeln. Auf der Verkaufsstrategie-Seite werden den Produktgruppen die Absatzmärkte und -kanäle zugewiesen und die Anforderungen an Produkt, Service und Belieferung bewertet. Anschließend wird die Produktionsstrategie analysiert.

Dabei spielt etwa eine Rolle, welche Aufgabe und Dimension die Standorte heute und zukünftig haben oder über welche Kernkompetenzen sie verfügen. Anschließend erfolgt die Analyse des Beschaffungsbereichs. Zum Teil finden sich hier schon mögliche Quick-Wins. Diese werden im Projektprogramm aufgenommen, um ein entsprechendes Projektcontrolling mit Härtegradmessung aufzusetzen. Zudem sind hier auch die Digitalisierung der Lieferketten sowie Tracking und Sourcingaktivitäten Source to Procure zu berücksichtigen, die mittels e-Procurement Systemen umgesetzt werden können.

2. Ist- und Zielbild vergleichen

Die zuvor erstellte Studie wird auf der taktischen Ebene mit dem Zielbild übereinandergelegt. Dabei wird im Rahmen einer Fit-Gap-Analyse geprüft, inwieweit das Produktions- und Logistiknetzwerk vom künftigen Zustand abweicht. Auf der Markt- und Kundenseite werden Trends, Technologien und somit die Auswirkungen auf das Produktportfolio geprüft. So ergeben sich Veränderungen, die sich auf das Produktportfolio in bestimmten Kundensegmenten auswirken und einen Einfluss auf das Beschaffungs- und Produktionsnetzwerk haben.

Als Handlungsfeld lässt sich die Ausrichtung des Produktspektrums ableiten, allerdings müssen die Auswirkungen auf die Produktions-, Lieferanten- und Kundenseite ermittelt werden. Dabei werden verschiedene Szenarien, etwa hinsichtlich Lokation und Anzahl der Standorte, Position der Produktions- und Logistikstandorte oder Verteilung der Kompetenzen in Betracht gezogen. Es erfolgen eine Bewertung von Vor- und Nachteilen der Szenarien und vor allem die Bewertung auf Basis von Business Cases sowie eine Prüfung von Eintrittsszenarien.

Das könnte Sie auch interessieren

Vom 22. bis zum 26. April wird Hannover zum Schaufenster für die Industrie. Neben künstlicher Intelligenz sollen insbesondere Produkte und Services für eine nachhaltigere Industrie im Fokus stehen.‣ weiterlesen

Eine Umfrage von Hewlett Packard Enterprise (HPE) unter 400 Führungskräften in Industrie-Unternehmen in Deutschland zeigt, dass zwei Drittel der Befragten den Data Act als Chance wahrnehmen. Der Data Act stieß unter anderem bei Branchenverbänden auf Kritik.‣ weiterlesen

Carbon Management-Technologien stehen im Fokus, um CO2-Emissionen zu reduzieren und zu managen. Die Rolle des Maschinenbaus und mögliche Entwicklungspfade betrachtet eine neue Studie des VDMA Competence Center Future Business.‣ weiterlesen

Deutsche Unternehmen nehmen eine zunehmende Bedrohung durch Cyber-Angriffe wahr. Das zeigt eine aktuelle Umfrage vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von 1&1 Versatel, an der mehr als 1.000 Unternehmensentscheider teilnahmen.‣ weiterlesen

Fraunhofer-Forschende haben für Fahrer und Fahrerinnen von Baumaschinen einen Helm mit integriertem Beschleunigungssensor entwickelt. Die Helm-Sensorik misst die Vibrationen der Baumaschinen. Die Sensorsignale werden analysiert, eine Software zeigt die Belastung für den Menschen an.‣ weiterlesen

Hohe Geschwindigkeit und hohe Erkennungsraten sind die Anforderungen an die Qualitätskontrolle in der Verpackungsbranche. Wie diese Anforderungen erreicht werden können, zeigt das Unternehmen Inndeo mit einem Automatisierungssystem auf Basis von industrieller Bildverarbeitung und Deep Learning.‣ weiterlesen

Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company könnten Unternehmen ihre Produktivität durch digitale Tools, Industrie 4.0-Technologien und Nachhaltigkeitsmaßnahmen steigern. Deren Implementierung von folgt oft jedoch keiner konzertierten Strategie.‣ weiterlesen

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen

Ob es sich lohnt, ältere Maschinen mit neuen Sensoren auszustatten, ist oft nicht klar. Im Projekt 'DiReProFit' wollen Forschende dieses Problem mit künstlicher Intelligenz zu lösen.‣ weiterlesen

Ziel des neuen VDMA-Forums Manufacturing-X ist es, der zunehmenden Bedeutung von Datenräumen als Basis für neue, digitale Geschäftsmodelle Rechnung zu tragen. Wie der Verband mitteilt, soll das Forum auf dem aufbauen, was in der letzten Dekade durch das VDMA-Forum Industrie 4.0 erarbeitet wurde. ‣ weiterlesen

Wie kann eine Maschine lernen, sich in unserer Lebenswelt visuell zu orientieren? Mit dieser Frage setzen sich die Wissenschaftler am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) aktuell auseinander – und entwickeln Lösungen.‣ weiterlesen