Aus Technologiepartnerschaften Wissen ziehen

Wie aus Daten ein Geschäftsmodell wird

Aus Daten können mithilfe künstlicher Intelligenz neue Geschäftsmodelle und Produkte entstehen. Häufig fehlen Unternehmen aber Kompetenzen im Umgang mit KI, Big Data sowie Anwendungsfällen. Über die Zusammenarbeit in Geschäftsnetzwerken gelangt solches Wissen ins Projekt.

(Bild: ©Gorodenkoff/stock.adobe.com)

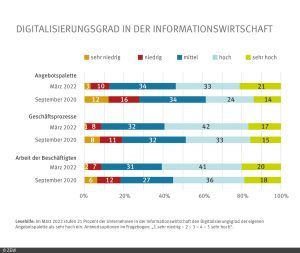

Durch die fortschreitende Digitalisierung werden immer mehr Daten generiert: bei der Umstellung von Prozessen, in der computergestützten Arbeit, im Internet der Dinge, von vernetzten Maschinen und Anlagen oder bei der Erfassung der User Experience bei der Produktnutzung. Diese Daten sind oft entscheidender Teil der Wertschöpfung eines Unternehmens: Mithilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens können diese Daten analysiert und neue Erkenntnisse gewonnen oder bestehende Prozesse optimiert werden. Neue Geschäftsmodelle entstehen, mit denen sich Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen können.

Wertschöpfungsnetzwerke als Beschleunigung

Die Covid-19-Pandemie wirkt als Katalysator der Digitalisierung und zeigt die Bedeutung der Plattformökonomie und der Kooperation von Unternehmen in Wertschöpfungsnetzwerken. Insbesondere zur Entwicklung neuer datengetriebener Anwendungen, die auf KI und maschinellem Lernen basieren, ist eine unternehmensübergreifende Vernetzung verschiedener Akteure im Sinne von Open Innovation vorteilhaft. Die Wertschöpfungsnetzwerke verschaffen den teilnehmenden Akteuren zum einen schnellen Zugang zu Kompetenzen und Technologien, die oft in den einzelnen Unternehmen nicht hinreichend vorhanden sind, und zum anderen ermöglichen sie, dass die Akteure ihre Daten über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg teilen. Dafür ist eine sichere und zuverlässige Infrastruktur für den geteilten Datenzugang und Datenaustausch eine Voraussetzung.

Datengetriebene Geschäftsmodelle entwickeln

Datenbasierte Geschäftsmodelle können Wettbewerbsvorteile erschließen. Doch was müssen Unternehmen beachten, um aus ihren Daten Grundlagen dafür zu schaffen? Und wie lassen sich diese Prozesse beschleunigen? So unterschiedlich Datenbestände und daraus resultierende Geschäftsmodelle auch sein mögen, die Unternehmen sind immer wieder mit den gleichen Fragen zu Datenformaten und Schnittstellen, Plattformen, Technologien, Anwendungen, Infrastruktur, Partnern sowie Zuverlässigkeit, Sicherheit und Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen konfrontiert. Diese Fragen lassen sich zu drei Themenbereichen zusammenfassen: Wertschöpfungsnetzwerke und Ökosysteme, Umgang mit Daten sowie Technologien und Infrastrukturen.

Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

Der weltweite Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen wird härter, da die Produkte aus Fernost besser werden und fast immer günstiger sind. Aber Chinas Industrie profitiert auch von Subventionen auf breiter Front. Eine vom VDMA beauftragte Studie bilanziert die Wettbewerbsposition Chinas auf den Weltmärkten im Maschinen- und Anlagenbau und zeigt Handlungsoptionen auf.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Gesundheit verschiedener Beschäftigungsgruppen aus? Dieser Frage ist das ZEW Mannheim nachgegangen und kommt zu dem Ergebnis, dass sich vor allem der Gesundheitszustand von Arbeitern verschlechtert.‣ weiterlesen

61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen

Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen