Konsortium entwickelt OpenXG

Schnelle und günstige

6G-Campus-Netze

Mit der sechsten Generation Mobilfunk sollen Unternehmen noch einfacher eigene Campus-Netzwerke zur Steuerung von Maschinen und Anlagen aufspannen können. Im Projekt 6G-Campus werden eine innovative Campus-Netz-Technologie namens OpenXG und darauf basierend spezielle Komponenten und Architekturen entwickelt.

(Bild: ©pdusit/stock.adobe.com)

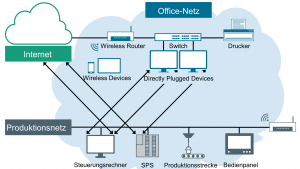

Sogenannte Campus-Netze können in vielfältigen Szenarien eingesetzt werden und spielen etwa in der Vernetzung von Produktionsketten in der Industrie 4.0 oder bei der Prozesssteuerung in modernen Krankenhäusern eine wichtige Rolle. Die speziellen Netze haben ganz eigene Anforderungen, die deutlich von denen des öffentlichen 6G-Netzes abweichen können. Denn die Komplexität oder die benötigte Leistungsfähigkeit eines individuellen Campus-Netzes beispielsweise in Bezug auf Datenraten oder Signallaufzeit (Latenz) hängen stark von der jeweiligen Anwendung ab.

Deshalb ist es sinnvoll, Architekturen für Campus-Netze zu entwerfen, die mit offenen Schnittstellen ausgestattet werden, flexibel in der Komplexität sind und trotzdem kompatibel ins 6G-Gesamtnetz integriert werden können. 6G Mobilfunk Standards werden aktuell spezifiziert, erste kommerzielle Umsetzungen werden zum Ende dieses Jahrzehnts erwartet.

Weniger Aufwand

Das Projekt 6G-Campus hat zum Ziel, Komponenten und Architekturen für den Einsatz in 6G-Campus-Netzen zu untersuchen, zu entwickeln und erste ‘Proof of Concept’-Installationen zu realisieren. Dabei werden Konzepte aus dem Ansatz Open-RAN für die gesamte Ende-zu-Ende-Campus-Netz-Technologie adaptiert und erweitert. Der Ansatz soll unter Aspekten der technologischen Souveränität und der besonderen Sicherheitsanforderungen in Campus-Netzen gestaltet werden.

Kern des Projekts ist die Entwicklung, Implementierung und experimentelle Evaluierung einer 3GPP-kompatiblen 6G-Campus-Netz-Technologie namens OpenXG, die Ende-zu-Ende dem Prinzip der offenen Schnittstellen folgt. OpenXG soll einen erheblich reduzierten Funktionsumfang umfassen, der sich ganz auf den Bedarf von Campus-Netzen konzentriert, dadurch deutlich weniger komplex und aufwendig ist und zusätzliche Authentifizierungsfunktionen für die Endgeräte enthält. Von Vorteil im Industrieumfeld könnten spezifische Zusatzfunktionen wie etwa präzise Lokalisierung, Radar-ähnliche Funktionen oder die Erstellung eines digitalen Zwillings der technischen Einrichtungen sowie das Zusammenwirken mit bereits ausgebrachter WLAN-Infrastruktur sein.

Die Projektpartner

Das Projekt-Konsortium besteht aus großen Industriepartnern, kleinen und mittleren Unternehmen sowie akademischen Partnern: Das IHP-Leibniz Institut für innovative Mikroelektronik und die Technische Universität Kaiserslautern sowie die Industriepartner NXP Semiconductors, Giesecke+Devrient, MECSware, Merantix Labs, R3 Solutions und Trumpf Werkzeugmaschinen.

Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen

61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen

Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co. zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken künstlicher Intelligenz zunutze - mit weitreichenden Folgen.‣ weiterlesen

Erstmals seit der Energiekrise verzeichnet der Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie mit allen drei Teilindizes (die Bedeutung, Produktivität und Investitionen betreffend) einen leichten Rückgang. Mögliche Gründe erkennt EEP-Institutsleiter Professor Alexander Sauer in der Unsicherheit und der drohenden Rezession, der dadurch getriebenen Prioritätenverschiebung und der Reduktion von Produktionskapazität.‣ weiterlesen