Digitale Gesellschaft

Wie Europa zur Digitalisierung steht

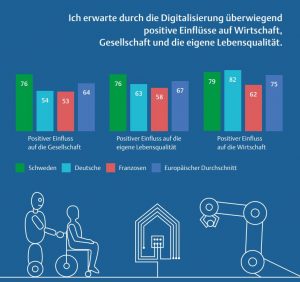

Im europäischen Vergleich sind die Deutschen weniger optimistisch, wenn es um die Bewertung der Chancen durch die Digitalisierung geht. Das zeigt das Technik Radar 2019 von Acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der Körber-Stiftung. Bei der Untersuchung handelt es sich um den Vergleich einer eigenen repräsentativen Befragung mit internationalen Studien.

Bild: acatech – Dt. Akademie der Technikwissenschaften

Das Technik Radar 2019 zeigt, dass Europäer die Chancen durch die Digitalisierung unterschiedlich bewerten. Die Deutschen nehmen dabei im Vergleich insgesamt eine Mittelposition ein und sind weniger optimistisch – jedoch mit Ausnahmen: Wenn es beispielsweise um die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Wirtschaft geht, ist Deutschland vergleichsweise zuversichtlich. Mit 82% erwarten hier etwas mehr Deutsche als Schweden (79%) positive Effekte durch Digitalisierung; im europäischen Mittel sind es mit 75% sogar deutlich weniger als hierzulande. „In Europa gibt es erhebliche Unterschiede bei der Wahrnehmung und Bewertung des digitalen Wandels. Digitalisierung wird insbesondere dann kritisch erlebt, wenn sie als ein Prozess wahrgenommen wird, dem man sich ausgeliefert fühlt. Menschen, die sich in der Digitalisierung als vergleichsweise kompetent erleben und auf die institutionelle Regulierung vertrauen, sind auch optimistischer bei der Bewertung von Gestaltbarkeit und Chancen“, erklärt Cordula Kropp, wissenschaftliche Projektleiterin und Soziologin vom Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart, die Ergebnisse. „Deutschland rangiert in diesem Zusammenhang in der Mitte zwischen skandinavischen und südeuropäischen Ländern“, so Kropp weiter. Aus dem Technik Radar geht weiter hervor, dass Dänen, Schweden und Niederländer, die ihre digitale Kompetenz überdurchschnittlich gut bewerten, auch überdurchschnittlich positive Erwartungen an die Digitalisierung haben. Die Deutschen haben nur durchschnittliches Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und auch ihr Optimismus liegt im europäischen Mittelfeld.

Eine Frage der Kompetenz

Die Frage, ob Unternehmen, Behörden oder die EU am ehesten in der Lage sind, sich mit den Folgen der neuesten digitalen Technologien zu befassen, wird in Europa unterschiedlich bewertet: 20% sehen bei Unternehmen die größte Kompetenz, die Governance der Digitalisierung zu übernehmen. Am zweithäufigsten genannt werden alle drei Akteure zusammen (19%), gefolgt von den nationalen Behörden (16%). In Deutschland wünschen sich 27% eine Regulierung durch Unternehmen. Der EU trauen diese Aufgabe 13% zu.

Alter und Digitalisierung

In Schweden — dort schätzen Menschen digitalen Kompetenzen hoch ein — haben die über 65-Jährigen ähnlich positive Erwartungen an digitale Technologien wie die Digital Natives unter 35. In Ländern wie Deutschland, die sich nicht als digital fortgeschritten wahrnehmen und in denen sich die Befragten für durchschnittlich kompetent im Umgang mit digitalen Anwendungen halten, sind die Unterschiede größer: Die Generation 65+ hat hier erheblich niedrigere Erwartungen an die neuen Technologien als die Jugend. Dies sei laut Acatech kein Generationen-, sondern ein Alterseffekt. Mit zunehmendem Alter würden Menschen fast überall in Europa skeptischer, was unter anderem damit begründet wird, dass beispielsweise in der ältesten Altersgruppe der berufsbedingte Druck abnimmt, die digitalen Technologien zu nutzen. „Dennoch beobachten wir, dass die Skepsis gegenüber der digitalen Technik nicht nur insgesamt zurückgeht, sondern dass auch bei den älteren Menschen zunehmend Vertrautheit mit dieser Technik aufkommt“, erklärt Ortwin Renn, Acatech Präsidiumsmitglied und wissenschaftlicher Direktor des IASS Potsdam. „Mit zunehmender Vertrautheit wächst auch die Zuversicht, dass wir die Chancen der digitalen Möglichkeiten besser nutzen und die Risiken besser begrenzen können“, führt Renn aus.

Roboter in der Pflege

Den Einsatz von Robotern in der Pflege ist 51% der Europäer eine unangenehme Vorstellung. Dies ist in Südeuropa besonders ausgeprägt: (Griechenland 76, Portugal 71 und Spanien 62%). Die Überdurchschnittlich hoch ist die Zustimmung dagegen in Polen (45%), Tschechien (42%) und den baltischen Staaten. In Deutschland (27%) liegen die Bewertungen in der Nähe des europäischen Durchschnitts (26%).

Onlinezugriff auf Gesundheitsdaten

In der Frage, ob medizinische Daten für Bürger online zur Verfügung stehen sollen, zeigt sich die europäische Öffentlichkeit gespalten. Eine knappe Mehrheit von 52% wünscht sich dies, 43% lehnen es ab. Während sich in Finnland 82% der Menschen wünschen, auf die eigenen Gesundheitsdaten online zugreifen zu können, wollen das in Deutschland nur 38%. Beeinflusst wird die persönliche Einschätzung laut Acatech von Alters- und Bildungseffekten: 64% der unter 40-Jährigen in Europa wünschen sich den persönlichen Online-Zugriff auf die eigenen medizinischen Daten, in der Altersgruppe der über 54-Jährigen sind es nur 38%. In der niedrigsten Bildungsgruppe sagen dies 27 %, in der höchsten dagegen 66 %.

Das könnte Sie auch interessieren

Wanja Wiese untersucht die Bedingungen, die für ein Bewusstsein erfüllt sein müssen. Mindestens eine findet er im Computer nicht.‣ weiterlesen

Mit dem TechnikRadar untersuchen Acatech, die Körber-Stiftung und das Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart jährlichen, wie sich die Technikeinstellungen in der Bevölkerung in den letzten Jahren verändert haben und dass die Deutschen im Vergleich mit ihren europäischen Nachbarn Technik differenzierter bewerten. Die Daten aus den seit 2017 regelmäßig durchgeführten Repräsentativumfragen lassen einen Längsschnittvergleich zu – und dieser zeigt: In einigen zentralen Fragen haben sich ältere und jüngere Menschen in Deutschland stetig voneinander entfernt. ‣ weiterlesen

86 Prozent sehen die Digitalisierung grundsätzlich positiv. Dennoch fühlen sich laut einer Befragung von Bitkom Research 41 Prozent häufig überfordert. Auch schätzt eine Mehrheit das Land als digital gespalten ein. ‣ weiterlesen

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen

Der Nutzen neuer Technologien kommt nur dann zum Tragen, wenn diese von den Menschen mindestens toleriert, besser aber gesamtgesellschaftlich angenommen werden. Dafür braucht es Dialog und Möglichkeiten für gemeinsame Gestaltung. Welche Kommunikationsformate sich hierfür eignen und welche Wirkung sie bei den Beteiligten erzielen, das hat das Acatech-Projekt 'Technologischen Wandel gestalten' bei den Themen elektronische Patientenakte, digitale Verwaltung und Katastrophenschutz untersucht. Jetzt hat das Projektteam die Ergebnisse vorgelegt.‣ weiterlesen

Der D21-Digital-Index erhebt jährlich, wie digital die deutsche Gesellschaft ist und wie resilient sie für die Zukunft aufgestellt ist. Deutlich wird auch in diesem Jahr: Der Großteil der Menschen in Deutschland hat an der digitalen Welt teil und kann ihre Möglichkeiten selbstbestimmt für sich nutzen. Der Index-Wert liegt bei 58 von 100 Punkten (+1 zum Vorjahr).‣ weiterlesen

Vom 22. bis zum 26. April wird Hannover zum Schaufenster für die Industrie. Neben künstlicher Intelligenz sollen insbesondere Produkte und Services für eine nachhaltigere Industrie im Fokus stehen.‣ weiterlesen

Genauso wie Menschen haben auch große KI-Sprachmodelle Merkmale wie Moral- und Wertevorstellungen. Diese sind jedoch nicht immer transparent. Forschende der Universität Mannheim und des Gesis – Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften haben untersucht, wie die Eigenschaften der Sprachmodelle sichtbar werden können und welche Folgen diese Voreingenommenheit für die Gesellschaft haben könnte.‣ weiterlesen

Aus dem Alltag der Verbraucher sind vernetzte Geräte nicht mehr wegzudenken: Zwei Drittel halten sie laut einer Untersuchung von Capgemini sogar für unverzichtbar und mehr als ein Drittel plant, im nächsten Jahr weitere vernetzte Geräte anzuschaffen. Dabei werden Produkte für Gesundheit und Haussicherheit stärksten nachgefragt.‣ weiterlesen

Im privaten Umfeld wird Augmented Reality laut einer Bitkom-Befragung vor allem im Gaming-Bereich genutzt - vornehmlich auf Smartphones und Tablets. Rund die Hälfte der Studienteilnehmer kann sich jedoch vorstellen, eine AR-Brille zu nutzen.‣ weiterlesen

Texte, die von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden, sind leicht zu erkennen? Ganz so einfach scheint es nicht zu sein, wie ein gemeinsames Forschungsteam der Hochschule Mainz und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz herausgefunden hat.‣ weiterlesen

Exklusiv für Abonnenten

Exklusiv für Abonnenten