Mit Sensoren die Parkplatzsuche vereinfachen

Parkraumbewirtschaftung mit System

Der Individualverkehr zählt zu den größten Problemen der Kommunen. Viele Städte stehen einem Verkehrskollaps. Die Beeinträchtigungen für Bewohner, aber auch für die Infrastruktur nehmen kontinuierlich zu. In vielen Gegenden ist die Belastung durch Feinstaub oder Stickoxyde inzwischen ein ernst zu nehmendes Problem. Mensch und Umwelt leiden aber nicht nur durch den fließenden Verkehr. Auch die Parkplatzsuche entwickelt sich im urbanen Raum zunehmend zu einem kritischen Faktor. Mit einem sensorbasierten, intelligenten Parkleitsystem kann die Situation entschärft werden.

Suchen, kreisen und vielleicht finden – mit dieser Situation sehen sich Autofahrer konfrontiert, die in Städten nach einer Parkplatzmöglichkeit suchen. Das gilt nicht nur für große Metropolen. Auch in kleineren Kommunen wird die Parkplatzsuche immer häufiger zum Problem. Verkehrsexperten haben errechnet, dass im urbanen Raum rund 30 Prozent des Verkehrsaufkommens durch das permanente Herumfahren, immer auf der Suche nach dem passenden Parkraum, verursacht wird. Untersuchungen zeigen, dass Autofahrer in vielen Städten durchschnittlich 20 Minuten pro Tag auf der Suche nach einem Parkplatz sind. Herkömmliche Parkleitsystem verweisen zwar in vielen Gemeinden auf die Zahl verfügbarer Parkplätze in Parkhäusern oder auf öffentlichen Parkplätzen. Allerdings sind diese Parkoptionen meist nicht in allen Stadtteilen ausreichend vorhanden. Bleibt also das Parken im öffentlichen Raum, sprich auf der Straße. Die Verfügbarkeit dieser Parkplätze wird von den herkömmlichen Parkleitsystemen allerdings nicht angezeigt. Es bleibt also beim Kurven um’s Carré. Mit ähnlichen Problemen, wie die meist dicht bebauten Stadteile, sind auch Gewerbe- und Industriegebiete oder große Einkaufszentren konfrontiert. Oft wird die Parkplatzsuche auch in dieser Umgebung zum Lotteriespiel, kostet Zeit, Nerven und nicht zuletzt Benzin. Somit ist auch die Belastung für die Umwelt hoch, denn bei der Parkplatzsuche werden Tonnen von Kohlendioxid unnötig in die Luft abgesetzt.

Parkraumbewirtschaftung mit Sensoren verbessern

Die Hoffnung von Stadt- und Verkehrsplanern sowie den Stadtpolitikern ruhen auf Möglichkeiten des Internet of Things (IoT). Mit ihnen können ‘Smart City’-Konzepte umgesetzt werden. Mit PlacePod stellt das US-Unternehmen PNI Sensor Corporation nun einen Einparksensor vor, der eine intelligente Parkraumbewirtschaftung ermöglicht. Der Senor ermöglicht eine genaue Fahrzeugerkennung in Echtzeit sowie die Ermittlung der genauen Lage der Parkplätze. In Städten lassen sich damit die kritischsten Aufgaben der Parkraumbewirtschaftung lösen. Freier Parkraum wird dann beispielsweise über eine App auf dem Smartphone angezeigt und führt den Autofahrer ohne Umwege zum Stellplatz.

Mehr Komfort für Elektroautos

Im Rahmen von Smart-City-Konzepten spielt die E-Mobilität verstärkt eine zentrale Rolle. Um die Erwartungen an den ‘sauberen’ Verkehr zu erfüllen, bemühen sich immer mehr Kommunen darum, das Netz von Ladestationen für Elektroautos engmaschiger zu knüpfen. Das soll den Umstieg auf das umweltfreundlichere Fahrzeug attraktiver machen. Dennoch ist das Angebot an elektronischen Zapfsäulen bei Weitem noch nicht ausreichend. Für die Fahrer von Elektroautos eröffnen sich mit dem intelligenten Sensor ebenfalls neue Optionen. Die Lösung kann auf den Parkplätzen mit angeschlossener Ladestation ebenso installiert werden, wie auf allen anderen Stellflächen. Mit einer entsprechenden App lassen sich die verfügbaren Ladestationen durch den Fahrer zeitnah orten und auch reservieren. “Ladestationen können auf diese Weise gezielt angefahren werden, bevor der Batterie des Elektroautos der Strom ausgeht”, sagt Unitronic-Geschäftsbereichsleiter Werner Niehaus. Das Unternehmen vertreibt das Produkt in Deutschland.

Das könnte Sie auch interessieren

Wanja Wiese untersucht die Bedingungen, die für ein Bewusstsein erfüllt sein müssen. Mindestens eine findet er im Computer nicht.‣ weiterlesen

Mit dem TechnikRadar untersuchen Acatech, die Körber-Stiftung und das Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart jährlichen, wie sich die Technikeinstellungen in der Bevölkerung in den letzten Jahren verändert haben und dass die Deutschen im Vergleich mit ihren europäischen Nachbarn Technik differenzierter bewerten. Die Daten aus den seit 2017 regelmäßig durchgeführten Repräsentativumfragen lassen einen Längsschnittvergleich zu – und dieser zeigt: In einigen zentralen Fragen haben sich ältere und jüngere Menschen in Deutschland stetig voneinander entfernt. ‣ weiterlesen

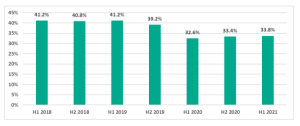

86 Prozent sehen die Digitalisierung grundsätzlich positiv. Dennoch fühlen sich laut einer Befragung von Bitkom Research 41 Prozent häufig überfordert. Auch schätzt eine Mehrheit das Land als digital gespalten ein. ‣ weiterlesen

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen

Der Nutzen neuer Technologien kommt nur dann zum Tragen, wenn diese von den Menschen mindestens toleriert, besser aber gesamtgesellschaftlich angenommen werden. Dafür braucht es Dialog und Möglichkeiten für gemeinsame Gestaltung. Welche Kommunikationsformate sich hierfür eignen und welche Wirkung sie bei den Beteiligten erzielen, das hat das Acatech-Projekt 'Technologischen Wandel gestalten' bei den Themen elektronische Patientenakte, digitale Verwaltung und Katastrophenschutz untersucht. Jetzt hat das Projektteam die Ergebnisse vorgelegt.‣ weiterlesen

Der D21-Digital-Index erhebt jährlich, wie digital die deutsche Gesellschaft ist und wie resilient sie für die Zukunft aufgestellt ist. Deutlich wird auch in diesem Jahr: Der Großteil der Menschen in Deutschland hat an der digitalen Welt teil und kann ihre Möglichkeiten selbstbestimmt für sich nutzen. Der Index-Wert liegt bei 58 von 100 Punkten (+1 zum Vorjahr).‣ weiterlesen

Vom 22. bis zum 26. April wird Hannover zum Schaufenster für die Industrie. Neben künstlicher Intelligenz sollen insbesondere Produkte und Services für eine nachhaltigere Industrie im Fokus stehen.‣ weiterlesen

Genauso wie Menschen haben auch große KI-Sprachmodelle Merkmale wie Moral- und Wertevorstellungen. Diese sind jedoch nicht immer transparent. Forschende der Universität Mannheim und des Gesis – Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften haben untersucht, wie die Eigenschaften der Sprachmodelle sichtbar werden können und welche Folgen diese Voreingenommenheit für die Gesellschaft haben könnte.‣ weiterlesen

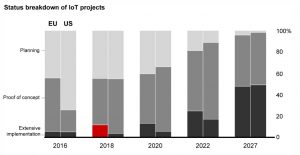

Aus dem Alltag der Verbraucher sind vernetzte Geräte nicht mehr wegzudenken: Zwei Drittel halten sie laut einer Untersuchung von Capgemini sogar für unverzichtbar und mehr als ein Drittel plant, im nächsten Jahr weitere vernetzte Geräte anzuschaffen. Dabei werden Produkte für Gesundheit und Haussicherheit stärksten nachgefragt.‣ weiterlesen

Im privaten Umfeld wird Augmented Reality laut einer Bitkom-Befragung vor allem im Gaming-Bereich genutzt - vornehmlich auf Smartphones und Tablets. Rund die Hälfte der Studienteilnehmer kann sich jedoch vorstellen, eine AR-Brille zu nutzen.‣ weiterlesen

Texte, die von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden, sind leicht zu erkennen? Ganz so einfach scheint es nicht zu sein, wie ein gemeinsames Forschungsteam der Hochschule Mainz und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz herausgefunden hat.‣ weiterlesen