Künstliche Intelligenz zwischen Wertschöpfungspotenzialen und Hindernissen

Matchmaking für KI-Anwendungen

Wollen Unternehmen KI-Lösungen implementieren, stehen sie oft technisch wie auch personell vor Herausforderungen. Das beginnt oft schon mit der Identifizierung geeigneter Use Cases. Das Forschungsprojekt ‘What can AI do for me’ will es Unternehmen ermöglichen, geeignete Anwendungsmöglichkeiten über eine Matchmaking-Plattform zu identifizieren.

(Bild: ©alphaspirit/stock.adobe.com)

Künstliche Intelligenz (engl.: Artificial Intelligence, AI) ist eine der bedeutendsten Technologien der heutigen Zeit. Beim Einsatz der Technologie stehen in der Regel Umsatz- und Effizienzsteigerung, Kostensenkung und die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen im Vordergrund. Wissenschaftliche Bestätigung der Effekte auf Unternehmensebene gibt es hingegen kaum. Die wenigen Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet stellen positive Auswirkungen, wie die Verbesserung von Produkten, monetäre Einsparungen durch optimiertes Ressourcenmanagement und einen Anstieg der allgemeinen Unternehmensperformance fest. Außen vor bleibt allerdings der Rückschluss auf den individuellen Beitrag spezifischer Anwendungen. Dieses Wissen wird für strategische Entscheidungen bezüglich der Implementierung von KI jedoch dringend benötigt, beispielsweise um den Return on Investment von solcher Projekten einschätzen zu können. Fehlt es, verzögert dies Entscheidungen auf Unternehmensseite und bremst die Implementierung von AI-Technologien im großen Stil aus.

KI-Partnersuche

Im Rahmen des Verbundforschungsprojekts ‘What can AI do for me?’ entwickelt das Institute for Applied Artificial Intelligence (IAAI) der Hochschule der Medien in Kooperation mit ThingsThinking und Kenbun IT eine KI-basierte Plattform, die es Unternehmen ermöglichen soll, geeignete Anwendungsmöglichkeiten und AI-Dienstleistungsunternehmen für ihr Business zu finden. Ausgehend von der Beschreibung der Problemstellungen ihres Business Case werden über ein semantisches Matching-Verfahren passende Anwendungsfälle vorgeschlagen.

Des Weiteren zeigt die Plattform das geschätzte Wertschöpfungspotenzial des Anwendungsfalls auf Basis einer Expertenmeinung an, welches als eine erste Orientierung für eine Bewertung des AI-Vorhabens herangezogen werden kann. Gefördert wurde das Projekt über 12 Monate hinweg im Zuge des KI-Innovationswettbewerbs vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Im Oktober startete die Beta-Version der Matching-Plattform und steht seitdem für die Verwendung unter whatcanaidoforme.com kostenfrei zur Verfügung. Grundlage dafür ist die im Projekt entstandene AI Value Creation-Studie des IAAI der Hochschule der Medien. In diesem Zusammenhang ermittelte das Forschungsteam in über 40 qualitativen Experteninterviews mit KI-Anwender- und AI-Dienstleistungsunternehmen mehr als 90 Use Cases.

Auf Anwendungsfallebene wurden dann die wertschöpfenden Potenziale – insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Umsatz- und Unternehmenswertsteigerung sowie Kostensenkung – genauer untersucht. Zusätzlich wurden aktuelle Hindernisse bei der KI-Implementierung ermittelt. Darauf aufbauend wurde zudem eine quantitative Untersuchung unter mehr als 50 Branchenexperten durchgeführt, um einige der Ergebnisse aus der initialen qualitativen Forschung zu evaluieren. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Use Cases in Cluster, basierend auf den von der AI ausgeführten Aufgaben, eingeteilt. Diese Cluster wurden anschließend Unternehmensfunktionen zugeordnet. Im Rahmen der Studie wurden besonders viele Use Cases in Produktion und Supply Chain, Marketing und Sales und im Kundenservice identifiziert. Ebenfalls verbreitet sind Use Cases, die funktionsübergreifend zum Einsatz kommen können, wie etwa die KI-gestützte Bearbeitung von Dokumenten. Trotz der vergleichsweise großen Zahl an Interviews, bilden die erhobenen Use Cases aber nicht die Menge an möglichen Anwendungsszenarien vollständig ab.

Potenzial variiert

Die spezifischen Wertschöpfungspotenziale variieren je nach Unternehmensbereich und der konkreten Aufgabe, die die KI erledigen soll. Die Wertschöpfungspotenziale für die in der Studie erhobenen Use Cases im Bereich Produktion und Lieferkette zeichnen sich primär durch eine Kostenreduktion und der Umsetzung einer effizienteren und unterbrechungsfreien Produktionskette aus. Wenn es stattdessen um die Vereinfachung von kundennahen Prozessen geht, wie die Personalisierung der Kommunikation oder die automatisierte Bepreisung von Produkten, treten vor allem die Potenziale für das Umsatzwachstum und die Unternehmenswertsteigerung hervor.

Bei crossfunktionalen AI-Anwendungen ist das Wertschöpfungspotenzial sehr divers und die Einschätzung abhängig vom individuellen Anwendungsbereich. Neben diesen Erkenntnissen wurden in den Interviews Aspekte der AI-Anwendungen genannt, die sich abseits von Kosten, Umsatz und Unternehmenswert begünstigend auf die Wertschöpfung auswirken und als weitere Ziele des AI-Einsatzes gelten. Dazu zählen etwa die Prozessoptimierung, die Förderung der ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit, die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, ein verbessertes Unternehmensimage durch die Assoziation mit Innovation und Fortschritt sowie eine damit verbundene Steigerung der Unternehmensattraktivität.

Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen

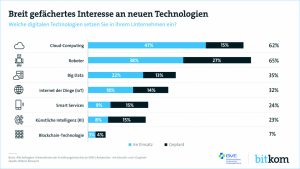

61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen

Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co. zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken künstlicher Intelligenz zunutze - mit weitreichenden Folgen.‣ weiterlesen

Erstmals seit der Energiekrise verzeichnet der Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie mit allen drei Teilindizes (die Bedeutung, Produktivität und Investitionen betreffend) einen leichten Rückgang. Mögliche Gründe erkennt EEP-Institutsleiter Professor Alexander Sauer in der Unsicherheit und der drohenden Rezession, der dadurch getriebenen Prioritätenverschiebung und der Reduktion von Produktionskapazität.‣ weiterlesen