Unternehmen erstellen Einsatzkonzepte für Digitalen Zwilling

Der Digitale Zwillings verspricht vielfältige Potenziale. Im Rahmen einer Befragung der Managementberatung Detecon halten die Studienteilnehmer vor allem den Unternehmensübergreifenden Einsatz für erfolgversprechend.

(Bild: ©chesky/AdobeStock.com)

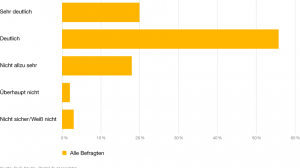

36 Prozent der deutschen Unternehmen und Organisationen haben bereits erste Konzepte für Digitale Zwillinge entwickelt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Managementberatung Detecon für die 170 Teilnehmer aus zehn Branchen befragt wurden. Demnach wollen 50 Prozent der Befragten in den nächsten zwölf Monaten Pilotprojekte starten, wohingegen der Transfer in den laufenden Betrieb erst in drei Jahren bei mehr 50 Prozent der Befragten erfolgt sein soll.

Ziel des digitalen Zwillings ist es, den aktuellen Zustand von Produkten, Systemen und Prozessen möglichst vollständig virtuell nachzubilden und zukünftiges Verhalten zu simulieren, um dadurch frühzeitige, geschäftsrelevante Entscheidungen zu treffen. Idealerweise geschieht dies über die gesamte Lebensphase eines Produkts hinweg: So wollen mindestens 60 Prozent der Studienteilnehmer in den nächsten fünf Jahren das Konzept auf sämtliche Phasen wie Produktkonzeption, -entwicklung, Produktionsplanung, Produktion sowie Nutzung und After Sales anwenden. „In einer hohen Ausbaustufe gibt der Digitale Zwilling seinem physischen Bruder sogar direkt Rückmeldungen und bildet ein sich selbst verbesserndes KI-System. Der Schlüssel, um relevante Informationen rechtzeitig und sicher bereitzustellen, liegt dabei im ganzheitlichen Informationsmanagement“, sagt Uwe Weber, Leiter des Industrial IoT Centers der Detecon.

Digitale Ökosysteme als Erfolgsfaktor

Für unternehmensübergreifende Ökosysteme versprechen sich die Studienteilnehmer besonders hohes Potenzial. Während heute noch etwa 80 Prozent der Befragten den Digitalen Zwilling nur unternehmensintern nutzen, soll sich in fünf Jahren ein umgekehrtes Bild ergeben: Dann wollen 77 Prozent den Digitalen Zwilling vor allem unternehmensübergreifend einsetzen.

„Dies erscheint folgerichtig, denn etwa eine Smart City mit all ihren eingebetteten IoT-Szenarien wie intermodaler Mobilität und digitalem Gebäude- und Energiemanagement kann nur dann umfassend erfolgreich sein, wenn bisher geschlossene Einzelsysteme aus Prozessen und IT-Lösungen zu Ökosystemen auf geeigneten Plattformarchitekturen zusammenwachsen“, erläutert Uwe Weber. „Hierfür gilt es aber, starre Strukturen zu öffnen und Grenzen aufzulösen. Silobasierte Ansätze werden kaum überleben.“

Nutzer sehen Vorteile, aber auch Herausforderungen

Gefragt nach den konkreten Vorteilen eines digitalen Zwillings führten über 90 Prozent der Teilnehmer Effizienzgründe an. Nur knapp sieben Prozent erwarten kaum einen Effizienzgewinn. Etwa 90 Prozent versprechen sich zudem besser abgedeckte Kundenbedürfnisse und 75 Prozent trauen dem Digitalen Zwilling zu, die Entwicklung neuartiger Produkte zu erleichtern. „Die Hoffnung in Sachen Effizienz besteht darin, frühzeitig, etwa bei der Planung und Konstruktion, mögliche Fehler zu erkennen und Prozessabläufe optimieren zu können. Neue Produkte, aber auch Geschäftsmodelle und sogar Partnerschaften können so digital erprobt werden, ohne sie aufwändig in der Realität aufbauen zu müssen“, erklärt Hendrik Grosser, IoT-Experte bei Detecon.

Insgesamt 92 Prozent der Befragten glauben demnach auch, dass generell eine große Chance im Einsatz des digitalen Zwillings liegt. Geteilt sind die Ansichten dagegen bei der Frage, ob mit dem neuen Digitalisierungskonzept auch die Gefahr einer Disruption bezogen auf das eigene Unternehmen heranzieht. Jeweils 50 Prozent der Befragten bejahten bzw. verneinten eine solche mögliche Bedrohung durch den Digitalen Zwilling.

Gefragt nach den größten technologischen bzw. organisatorischen Herausforderungen bei der Umsetzung mangelt es bei 78 Prozent der Unternehmen an Knowhow in Bezug auf die Umsetzung von Digitalen Zwillingen. 75 Prozent bemängeln eine unzureichende Standardisierung und 73 Prozent haben noch kein geeignetes Geschäftsmodell identifiziert. 69 Prozent besitzen eine unzureichende IT-Infrastruktur und 54 Prozent finden die externen IT-Strukturen unzureichend. Die Datensicherheit scheint das kleinste Problem zu sein oder wird am meisten unterschätzt: Nur 48 Prozent halten dies für eine Herausforderung.

Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen

61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen

Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co. zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken künstlicher Intelligenz zunutze - mit weitreichenden Folgen.‣ weiterlesen

Erstmals seit der Energiekrise verzeichnet der Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie mit allen drei Teilindizes (die Bedeutung, Produktivität und Investitionen betreffend) einen leichten Rückgang. Mögliche Gründe erkennt EEP-Institutsleiter Professor Alexander Sauer in der Unsicherheit und der drohenden Rezession, der dadurch getriebenen Prioritätenverschiebung und der Reduktion von Produktionskapazität.‣ weiterlesen